- Mamie, tu devrais écrire tout ce que tu nous racontes.

- Mes pauvres enfants, je ne suis pas un écrivain !

- C'est une chose de raconter un épisode de sa vie, mais c'en est une autre de relier tous ces souvenirs tristes ou amusants qui se bousculent parfois dans ma tête.

Ma mémoire qui ne fut jamais brillante emmêle souvent les faits et les dates dans un kaléidoscope qui me donne le vertige.

- Ça ne fait rien, mamie, écris pour qu'on se souvienne plus tard.

- C'est vrai que j'aimerais parfois écrire ce qui me passe dans la tête, pour que vous compreniez tout ce qui, en soixante ans, a fait basculer ma génération, d'un monde que je croyais paisible, dans cet univers chaotique et parfois terrifiant ! Je vais essayer pour vous de renouer quelques fils qui, peut-être, reformeront la trame de mon passé.

Je suis née en 1925, l'année du charleston, l'une de ces fameuses années folles de l'après-guerre.

La France pansait ses plaies, essayait d'oublier les horreurs de l'hécatombe. Mais les plus pauvres n'en étaient pas encore remis.

Mes jeunes années ont été bercées par les récits de guerre de mes parents et grands- parents.

Maman était née en 1903, près de Varennes en Argonne, de sinistre mémoire, dans cette région mise à feu et à sang, où tant de villages furent anéantis, où des milliers de poilus ont trouvé une mort atroce.

Un jour, je la trouvai en larmes, lisant un numéro du "Petit Écho de la Mode". Un poète oublié de nos jours, Charles Vildrac, s'était reposé un soir, après la bataille, dans une maison de Montblainville qui aurait pu être celle de grand-mère, et se souvenait en ces strophes

Maison, maison de Montblainville, Maison, maison de Montblainville, |

Et maman pleurait en disant à ma grand-mère : "c'était peut-être chez nous". Car ils avaient dû fuir, en laissant derrière eux, maison, bétail, souvenirs, tout ce qui était leur vie.

Ils ont marché ainsi jusqu'à Saint-Dizier, en Haute-Marne, où ils sont restés jusqu'en 1916. Maman était très fière d'y avoir passé son certificat d'études, avec mention bien et savait encore la récitation patriotique qui lui avait valu les félicitations du jury. Un récit de guerre comme il y en avait tant. Pour nous, les "boches" étaient de vrais ogres qui coupaient les mains des enfants et brûlaient les maisons. Les images d’après-guerre les représentaient ainsi à nos yeux terrifiés.

Ma grand-mère maternelle, née en 1871, en rajoutait avec les souvenirs de ses parents déjà sinistrés de l'autre guerre.

|

Pauvre grand-mère, sa vie n'avait été qu'une suite de malheurs. Pourtant elle ne se plaignait jamais, mais étant très dure pour elle-même, elle l'était aussi pour les autres, ne supportant ni la paresse, ni les jérémiades. Malgré cela, on la respectait et on l'aimait pour son courage. Elle s'appelait Gabrielle, pour nous, c'était mémère Byelle. Dans sa jeunesse, elle était tombé d'un grenier à foin, sa colonne vertébrale s'étant tassée, son corps s'était déformé, rapetissé. |

Elle portait encore la "hâlette" pour aller au jardin, comme les bonnes vieilles lorraines que Jean Scherbeck a si bien immortalisées, et de grands tabliers qu'elle confectionnait elle-même et qu'elle appelait ses "bannettes". Elle parlait toujours le patois meusien avec ses enfants. Une chose qui m'étonnait beaucoup, c'est que le tutoiement envers les parents était inconvenant en patois. Quand maman et ma tante parlaient en patois à leur mère, elles lui disaient vous, alors qu'en bon français, elles la tutoyaient.

Par contre, le plus jeune frère de maman resté célibataire et qu'on appelait familièrement le "Petiot" la vouvoyait toujours, ainsi que mon oncle Jules.

Mon grand-père Gustave était un homme grand et sec. Dans sa jeunesse, il était surnommé le "Ratapoil", parce que le dimanche, il faisait office de coiffeur pour gagner quelques sous.

A l'encontre de sa femme, il manquait de volonté et se laissait entraîner à boire plus que de raison. Quand il touchait sa quinzaine, il s'arrêtait au café, à la sortie de l'usine chez le père Dambach. Que de fois je l'ai vu, rentrer ivre, chantant à tue-tête :

Ma Gabrielle -el-le.

Elle est si belle-el-le.

Mais sa Gabrielle ne se laissait pas attendrir, et le retour devenait orageux. Alors, souvent, se redressant debout sur sa jambe gauche, il pliait le genou droit et, essayant d'y poser son coude, il bégayait :

Tout homme n'est point ivre toutefois qu'il peut dire, boit barbe blanche, boit barbe bleue, boit barbe grise. Inutile de dire que cela s'achevait dans un méli-mélo de bois be-be-be bois ba-ba-ba-, et l'équilibre bien compromis s'il n'y avait eu quelques bras secourables pour le maintenir.

Il faut dire qu'à cette époque, la vie était très dure pour l'ouvrier. Il faisait les trois huit : une semaine quatre heures à midi, une semaine midi huit heures puis de nuit, huit heures quatre heures du matin.

Pas de congés payés. Retraite à soixante-cinq ans. Mon grand-père Gustave est mort à soixante-quatre ans d'une congestion cérébrale, ayant travaillé jusqu'au bout.

Je n'avais que huit ans et j’étais bouleversée de voir le docteur lui poser des sangsues derrière les oreilles pour lui sucer le sang. Mais je restais quand même près de lui car il m'appelait souvent.

|

J'étais la plus jeune de ses cinq petits-enfants, et la seule fille. Il m'adorait et je lui rendais bien son affection. Sa mort a été un grand choc pour moi. |

Ainsi la rencontre de mes parents est due à ces deux guerres qui, à quarante ans d'intervalle, a fait émigrer deux familles pour les mêmes raisons.

Les guerres ont ainsi des issues imprévisibles qui modifient la trame des familles.

En 1914, la famille de maman s'est désintégrée. Une partie a émigré dans le Gard, où elle a fait souche. D'autres sont en Normandie, quelques uns sont revenus au pays. De tous ces cousins germains qui se connaissaient, s'aimaient, entretenaient des relations amicales, ne restent que des arrières petits cousins qui ne se connaissent plus. |

|

Tous étaient nés à Pompey ; puis la famille s'était déplacée à Dieulouard quelques années plus tard. Mon père évoquait souvent sa jeunesse à Dieulouard, où il était enfant de chœur. Ils habitaient face à l'église dans une maison qui appartenait à une vieille demoiselle, Mlle Rêche. Elle tenait l'harmonium aux offices et apprenait des chants et des saynètes aux enfants. Ma tante Renée, née en 1906 se souvient encore d'avoir chanté à cinq ans :

Bébé quand tu te marieras

Ton pouce encore tu suceras

Un jour son père, prenant le train pour Nancy l'emmena avec lui. Elle venait d'avoir six ans depuis quelques jours et il pensait profiter encore pour elle de la gratuité du voyage. Le contrôleur venant à passer, demanda l'âge de la gamine. Mon grand-père répondit qu'elle allait avoir six ans, alors se redressant fièrement, elle s'écria :

- Mais non, je les ai déjà !

Et le grand-père tout piteux de son mensonge dût payer sa place. Pour le contrôleur intransigeant, pas question de passe-droit, même pour quelques jours. Service ! Service !

Quand éclata la guerre de 1914, la famille avait réintégré Pompey, suivant les déplacements du père pour son travail. Mais en 1917, mobilisé, il fut affecté à Decazeville, où il vécut seul quelques mois. Lorsqu'il put trouver un logement décent, ma grand-mère alla le rejoindre avec ses quatre enfants. Partis de Nancy le dimanche matin, ils arrivèrent à Decazeville le jeudi, exténués par ce voyage. On était bien loin du T.G.V. à cette époque.

Ma tante Marguerite se souvenait très bien que sa mère, ayant eu vent d'une liaison pendant ces quelques mois de solitude, avait administré à sa rivale une solide raclée dont elle se souviendrait longtemps.

Le voyage n'avait pas dégoutté ma grand-mère. Au retour, elle fit, avec ses quatre gosses un "petit détour" par Paris, pour rendre visite à sa tante Marie, sœur de mon bisaïeul. Victor Baudran.

Ils ne revinrent donc qu'en 1919, à la fin de la guerre, et s’installèrent dans les cités de l'usine près de la gare. Dans ces mêmes cités où habitaient mes grands-parents maternels, depuis leur retour de Saint-Dizier |

|

et la grand-mère grommelait :

- Tiens voilà Saint Roch qui siffle son chien.

A 19 ans, ils en avaient assez de s'attendre et se sont arrangés pour forcer la main des parents. C'est ainsi que maman parlait pudiquement de ses amours dont mon frère fut le premier fruit, trois mois après leur mariage.

Elle a eu le bonheur de fêter ses noces d’or en 1973, quelques mois avant d'être emportée par un cancer à 70 ans. Elle était toujours restée l'avocat des amours précoces, mes fils en savent quelque chose.

Voici donc Georges et Georgette, même âge, même poids, même taille, appelés familièrement le Jo et la Zette par leurs amis, qui partent habiter Frouard, la ville voisine. Ils vécurent leur lune de miel dans une pièce unique au fond d'un couloir, chez une vieille demoiselle, Mlle Joséphine, vénérablement restée dans la mémoire des vieux frouardais de la rue du Fort Joli, dite rue des canards.

Cette mégère ne voulait entendre aucun bruit, et mon frère jouait dans un grand placard pour ne pas la gêner.

C'est dans cette pièce que je suis née un soir d'octobre 1925 particulièrement froid. Il avait neigé et Madame Masson la sage femme, venue à pied de Pompey, était transie et paraît-il de bien mauvaise humeur.

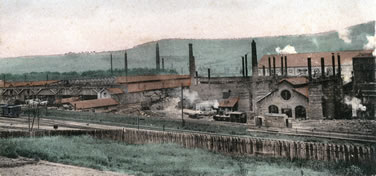

Je n'avais que quelques mois quand mes parents sont venus loger à Pompey, dans cette cité numéro 110, au pied des hauts fourneaux où ils sont restés quarante ans.

Ainsi, Robert et moi nous avions nos grands-parents tout près de nous, les uns à gauches, les autres à droite ; c'est peut-être ce fait qui m’a laissé au cœur un amour très profond de la famille, un besoin de relation entre tous ses membres. L'unité familiale, le réconfort moral qu'elle peut procurer ont toujours été pour nous tous plus importants que tout l'argent du monde. C’est la vraie richesse, celle du cœur. Si tous les enfants du monde connaissaient ce bonheur, leur vie en serait transformée.

Je revois encore mon grand-père paternel, pépère Antoine. Je n’avais que quatre ans quand il est mort mais je me souviens très bien de lui. Il avait des moustaches à la Brassens.

Il aimait ressemeler les chaussures sur une forme en fonte et tout en travaillant, il chantait. Je me rappelle un petit bout de chanson :

Je n'suis qu'un pauvre ou-vé-re-rier

Qui ne demande qu'à travailler

L’ou-vé-re-rier devait me sembler bizarre, puisque ce seul passage m’est resté en mémoire. Il avait une belle voix de basse, et dans les réunions de famille ou d'amis on demandait toujours une chanson à l'Antoine.

Nous étions presque voisins, et chaque fois que je l’entendais chanter, j’accourais près de lui.

Ces cités bordent encore la route nationale qui relie Nancy à Metz. Elles ont bénéficié de bien des améliorations depuis mes jeunes années.

On entrait alors de plein pied dans la cuisine carrelée, la pièce à vivre de toute la famille, tout à la fois salle à manger, chambre à coucher, cabinet de toilette, salle de jeux et d'étude, séchoir à linge, et j’en passe...

Éclairée d'une seule fenêtre, elle mesurait environ 5 m sur 4. Au fond, une alcôve clôturée de grands rideaux rayés abritait le lit de mes parents.

L'évier, c'était la "pierre à eau", un carré gris de cinquante centimètre percé d’un trou surmonté d’une glace, car il n’y avait pas d’autre endroit pour faire sa toilette.

Tous les mercredis et samedis, on remplissait d'eau une grande bassine de fer, dans laquelle on nous lavait.

Ces soirées toilette étaient un rituel. Nous courions pour rentrer de l'école sachant que le bain nous attendait. Maman nous lavait de la tête au pied, puis bien frottés et réchauffés, on avait droit au grand bol de chocolat avec des tartines ou du gâteau. Maman chantait en nous lavant. Elle chantait beaucoup, elle avait tout un répertoire de chansons, parfois tristes comme "l'hirondelle du faubourg" ou les "roses blanches" de Berthe Silva ; toute une kyrielle de chansons de guerre, et bien sûr, des chansons d'amour "Je connais une blonde", "La petite Lili", "La femme aux bijoux", "Sous les ponts de Paris". J'ai tout son répertoire et je les sais encore.

Sur la grosse cuisinière en fonte trônait souvent une lessiveuse que maman transportait ensuite sur une brouette jusqu'au lavoir voisin. Ce lavoir, où l'hiver, il fallait casser la glace pour pouvoir rincer le linge, les doigts bleuis de froid. Comment peut-on parler maintenant de lessive à faire ? Et le linge lavé, il fallait bien le sécher ! Mais où donc ? Dans la cuisine, au-dessus de nos têtes, bien-sûr, car le grenier n'étant pas mansardé, il était impossible d'y mettre quoi que ce soit, une poussière noire comme de la suie s’infiltrait entre les tuiles et le balai menait une lutte incessante et inefficace contre cet envahissement.

En été, on étendait le linge dans un petit jardin situé en contrebas des cités. Quand le vent venait de l'ouest il fallait recommencer le rinçage, à cause de la poussière noire de l'usine.

Chaque ménage avait son petit lopin de terre qui descendait en pente douce jusqu'à la ligne de chemin de fer et l'usine.

Dans cette horizon peu bucolique, on parvenait à cultiver quelques légumes et même quelques fleurs qui semaient leurs touches de couleur ici et là sur fond de haut fourneaux. J'en ai passé de bonnes heures dans ce jardin, avec mémère Byelle qui adorait jardiner. Mais revenons à la maison. Face à la porte d'entrée, un escalier menait à l'unique chambre que je partageais avec mon frère. Nous y avions chacun notre lit, réchauffé en hiver par une brique chaude. Nous montions le soir avec une veilleuse, une petite rondelle de liège munie d'une mèche flottant sur un verre d'eau. Maman montait un peu plus tard pour border notre lit et souffler la veilleuse. Parfois elle s'asseyait près de nous et chantait des berceuses :

À côté de ta mère, fait ton petit dodo

Sans savoir que ton père s'en est allé sur l'eau

La vague est en colère et murmure tout bas

À côté de ta mère fait dodo mon petit gars

Ou encore :

Je connais un bon petit vieux qui vient le soir jeter du sable

Dans tous les pauvres petits yeux des enfants qui sortent de table

Le vieux dans son sac faisait crack, crack, crack...

Entrez entrez bon petit vieux, dit la maman, mon fils sommeille

Je vois des larmes dans les yeux du pauvre qui souffre et qui veille

Le vieux dans son sac faisait crac, crac, crac...

Quand il gelait, les fenêtres étaient fleuries le matin de belles arabesques glacées et nous soufflions dessus pour y gratter de petits trous.

Mais le froid nous incitait bien vite à descendre nous réchauffer près de la grande cuisinière bien rouge. Nos vêtements pliés le soir à proximité du foyer gardaient une douce tiédeur. Ça sentait bon le café et le pain grillé.

L'éclairage de la cuisine consistait en une suspension munie d'un manchon à gaz, qu'un employé venait changer périodiquement. Maman brodait des dessus de lampe pour faire plus joli.

Une lampe à pétrole, posée sur la cheminée, subvenait en cas de besoin. Par exemple pour descendre à la cave, à laquelle on accédait par un escalier de pierre aux marches inégales et cabossées, sur lesquelles j'ai failli me tuer à l'âge de trois ans, en voulant suivre mon père pour voir les "tits lapins". Mais oui ! Bien que ce soit défendu, nous élevions quelques lapins dans la cave ; ce qui permettait d'améliorer l'ordinaire à peu de frais, en utilisant épluchures, croûtes de pain et quelques paniers d'herbe. Nous n'étions, bien sûr, pas les seuls, chacun essayant de se débrouiller pour joindre les deux bouts.

Mes parents achetaient peu de chauffage, seulement quelques sacs de briquettes pour tenir le feu la nuit. Tous les matins, quand papa travaillait de midi à huit heures, ils allaient gratter sur le crassier de l'usine les morceaux de coke encore bons à brûler, les escarbilles.

Quand c'était la semaine de quatre heures à midi, mon père aidait des bûcherons qui faisaient des coupes. Et nous avions ainsi, grâce à leur travail, de quoi nous chauffer. C'était des courageux, mes braves parents !

Nous n'avions pas l'eau sur l'évier. La fontaine la plus proche était à cinquante mètres, de l'autre côté de la route, et nous faisions souvent la corvée d'eau, mon frère et moi. Parfois, la fontaine faisait des caprices et s'arrêtait de couler. Il fallait alors aller jusqu'à la gare, qui se trouve en contrebas, face à l'usine, environ 200 mètres à parcourir, puis un grand escalier flanqué d'une rambarde en bois. Ce n'était pas une mince affaire que de remonter avec le seau plein d'eau et l'on faisait plus d'une halte. J'y pense encore souvent quand j’entends l’eau couler ici et là dans la maison. Les W-C, la douche, l'évier, la buanderie, la machine à laver et je n'ose m'imaginer combien de corvées cela représentait il y a cinquante ans. Mais on l'utilisait alors avec parcimonie. L'eau de la toilette quotidienne servait à laver le carrelage et à rincer les cabinets.

Les cabinets ! Quel poème ! Chez nous on disait les cabinets, pour les plus mal embouchés, c'était les chiottes ! Et je reconnais que ce nom leur convenait mieux. Imaginez un appentis en brique, long de quatre mètres, profond de un mètre cinquante, accolé au mur latéral de la citée. Cet appentis était partagé en quatre cabinets à la turque, deux marches, un trou, c’est tout. Un cabinet pour deux familles, c'est dire qu'il fallait souvent attendre son tour. Et le pire, c’était la corvée des tinettes. Il fallait bien avoir un seau hygiénique qui trônait à la cave et qu’il fallait vider chaque matin, avec un broc d’eau javellisée pour le rinçage ; la pire des corvées. Et ces cabinets ont survécu jusque dans les années soixante. En 48. jeune mariée, j’ai vécu encore deux ans dans les cités avec cette corvée journalière.

Tous ces détails un peu sordides pourraient donner à penser que j’étais malheureuse. Pas du tout ! J’aimais les cités, c’était mon horizon et nous étions toute une équipe de gosses heureux. Nous inventions des tas de jeux et surtout, nous avions la forêt toute proche. En cinq minutes, nous passions de l’univers tristounet de l'usine, à celui de Tarzan et des singes grimpeurs. Que d'escalades, de courses, de glissades nous avons pu faire dans ces bois. Au printemps, nous rivalisions à qui ferait le plus gros bouquet d'anémones, de pervenches, de coucous, et de jacinthes bleues. En été, c'était la cueillette des mûres, puis des noisettes.

En hiver, c'était les longues glissades sur une planche, pas besoin de traîneau ou de luge pour jouir de la neige. Et les batailles de boulettes, les bonshommes de neige, ça, c'est toujours le bonheur des gosses, un plaisir gratuit, sain, dispensé par la nature pour la joie de tous. Maintenant, je regarde cette neige avec un peu de nostalgie, en gardant ma sciatique à l’abri du thermolactyl et en chantonnant la chanson de Botrel :

Les douleurs sont des folles

Et qui les écoute est encore plus fou

Aux beaux jours, nous organisions des défilés costumés ; soit au mardi gras, où pour des parodies de noces. Je nous revois, Dédé, Jeannot, Jojo, Robert, Odette, Suzon, Colette et bien d'autres. Ayant dévalisé les nippes, rubans, dentelles, tout ce qui pouvait servir à nous déguiser. Nous parcourions tout le quartier en chantant à tue-tête.

|

Chanter ! Ça fait tilt dans ma tête et dans mon cœur. Chanter, cela faisait déjà partie de ma vie grâce à maman, mais le grand plaisir, le régal attendu, c'était le passage des chanteurs de rue. C’était le plus souvent un accordéoniste accompagné d’un chanteur ou d’une chanteuse qui vendait les succès du jour. |

Les faits divers les plus marquants étaient mis en chanson. Depuis l'exploit de Nungesser et Coly dans "l’oiseau blanc", jusqu'au crime de Violette Nozières et la catastrophe de Lagny dont je me souviens certains passages qui m'horrifiaient :

Quand tout à coup le grand monstre d'acier

Vint semer l'épouvante Semant

bientôt sous lui les voies mourantes

Aux plaintes des blessésNoël ô triste Noël, quel destin cruel

Pour les pauvres mères

Les cloches sonneront demain

Le triste tocsin, des pleurs, des misères

À tout jamais séparés des êtres aimés

C'est bien trop terrible

Car là-bas la mort est passée

C'est horrible

J'ai préféré un peu plus tard le "Parlez-moi d’amour" de Lucienne Boyer, et surtout les premiers succès de Tino Rossi, en particulier "Marilou", parce que dans nos cités, vivait une famille Loup dont la fille s'appelait Marie. On l'avait surnommée la Loupette.

Pour moi, Marilou, c'était elle, et je m'émerveillais qu'on ait pu lui dédier une chanson. En évoquant dernièrement de vieux souvenirs avec ma cousine Jeannette, j'ai eu la surprise d'apprendre qu'elle n'avait jamais vu ces chanteurs parce qu'elle habitait plus loin, en dehors de la route nationale.

J'étais donc doublement privilégiée, profitant de tout ce qui passait. J’habitais juste en face d’une petite place, rendez-vous de toutes les attractions. Je me souviens encore de certaines scènes qui m'ont fait pleurer ou trembler de peur. D'autres fois, c'était des gens de la balle, des petits cirques itinérants, quelques acrobates, un clown, des singes, quelques chevaux. Quelle joie de les voir s'installer ! Un autre monde nous ouvrait ses portes. On les imaginait venant de pays lointains, inconnus. On tournait toute la journée autour de leur campement pour les apercevoir. Leur départ, laissant la petite place vide et nue emportait un peu de rêve, nous laissant tristes et désemparés. |

|

Je me souviens à propos de ces gitans d'une petite aventure arrivée à un gamin. Fils d'un contremaître voisin, sa maman aimait le voir toujours propre et bien vêtu. Un jour, il s'était aventuré un peu loin de chez lui et s'était égaré. Il avait dû se livrer à des jeux un peu violents avec des amis de rencontre, ses vêtements étaient sales et déchirés et une brave dame, le voyant désemparé, l'a pris par la main et ramené chez les gitans, pensant que c'était l'un de leurs enfants. Ébahissement de sa maman en le retrouvant assis sur les marches de la roulotte.

Nous retrouvions bien vite nos jeux coutumiers. Le plus simple de ces jeux étant de nous asseoir sur les troncs restés après l'abattage des arbres qui autrefois bordaient la route, et nous comptions les voitures qui passaient, tout en jouant au yoyo.

Plus tard, on nous fit des trottoirs sur lesquels on dessinait des jeux de marelles, ou bien la corde à sauter nous entraînait dans une "vinaigrette" éperdue jusqu'à ce qu'un faux pas coupe l'élan victorieux des plus rapides.

J'allais souvent jouer chez des voisins dont les enfants étaient plus âgés que moi et s'amusaient de mes bêtises.

Un jour le voisin partant au travail, me vit assise sur son escalier, un doigt dans le nez, et me dit :

- Alors, tu nettoies les écuries parce que la cavalerie va passer ?

Je le regardai éberluée, et quand il revint en fin d'après-midi, j'étais toujours assise sur l'escalier, guettant la cavalerie.

Ou bien il me disait :

- Tu sais, chez nous, derrière les armoires, c'est tapissé de billets de "manque".

Et moi je disais à maman :

- Tu sais, les Baudot, y sont riches. Y a plein de billets derrière leurs armoires.

Quand il pleuvait, notre cuisine devenait salle de jeu. Dans mes toutes jeunes années, maman m'installait sous la table pour ne pas me trouver constamment dans ses jambes. Mon jouet préféré, c'était une boite de boutons que je triais par couleur et que je disposais en figures diverses. Je n'avais que 3 ou 4 ans, mais je m'en souviens très bien ; il m’en est resté un goût pour les jolis boutons.

J'aimais aussi beaucoup dessiner à plat ventre sur ma couverture, à l'abri de la table, j'inventais des paysages de rêve. Parfois, j'en avais assez de cette immobilité et je tirais les pieds de mon frère, qui dessinait lui aussi, assis devant la table. Et c'était la bagarre, comme dans toute fratrie normalement constituée et qui se terminait parfois par une fessée magistrale, car j'étais très coléreuse et plus vindicative que mon frère. Ou bien j'étais menacée du martinet, destiné surtout à faire peur et qui n' a servi qu'une seule fois, un seul petit coup avait suffi à zébrer ma peau et maman était plus malade que moi.

L'hiver commençait pour nous par la fête de Saint-Nicolas. Le soir du 6 décembre, nous mettions deux plats sur la table et nos chaussons dessous, avec un peu de paille pour la bourrique. On entendait dans le quartier le son d'une clochette, nos parents entrouvraient la porte pour que nous apercevions le saint à barbe blanche avec sa mitre et sa crosse, faisant vers nous un geste de bénédiction. Il était suivi d'un vilain père Fouettard tout noir, une trique à la main, chargé d'une hotte et proférant des menace envers les enfants méchants. Cramponnée à la jambe de papa, je tremblais de peur en pensant à mes dernières colères et je promettais de ne plus recommencer.

Le lendemain matin, nous trouvions dans nos plats des oranges, des mandarines, des dattes, quelques chocolats et un beau Saint-Nicolas de pain d'épices. Dans nos chaussons, un jouet ou un vêtement.

Je me souviens de ma première poupée. Elle était en carton peint, toute simple, mais pour moi c'était la plus belle des poupées. Je l'appelais Nicolas.

Pauvre Nicolas, que sa vie fut courte ! Quelques jours plus tard, je jouais chez une petite amie plus chanceuse qui avait une poupée de porcelaine. Elle lui donnait un bain et, bien sûr, pourquoi ne l'aurais-je pas imitée ? Sitôt dit sitôt fait, ma Nicolas rejoignit dans la bassine sa jolie congénère. Quel désastre ! Quand je ressortis de l'eau cette masse informe et dégoutante, je courus en larmes dans les bras de maman qui eut beaucoup de mal à me consoler, et surtout à m'expliquer pourquoi, seule, ma poupée n'avait pas survécu à ce traitement. Quelle injustice ! Il est vrai que la poupée de porcelaine avait perdu ses couleurs roses, mais tout de même pour moi c'était l’apprentissage de la différence des classes. Je n'ai plus voulu de poupée en carton mais j'ai dû attendre quelques années avant de tenir dans mes bras une poupée de porcelaine, qui, elle aussi, a son histoire.

A l’âge de huit ans, le docteur ayant décelé une scoliose m'envoya en stage à l'hôpital. Il était question de m'opérer, et quand maman m'a emmenée à Nancy pour entrer au pavillon Virginie Mauvais, j'avais très peur et maman retenait ses larmes.

Nous avons d'abord fait quelques emplettes en ville, et tout à coup, je suis tombée en arrêt devant une vitrine où une poupée de porcelaine me tendait les bras. Je suis honteuse d'avouer que j’ai fait du chantage, hé oui ! J’irais à l’hôpital, mais avec la poupée.

Ma pauvre mère est entrée dans le magasin, mais la poupée était trop chère. Me voyant pleurer, la vendeuse a fait un gros rabais sur la poupée, parce qu’elle avait quelques tâches sur les joues dues à son séjour en vitrine.

C’était encore un peu cher pour maman mais elle était si heureuse de me l'offrir.

Je me vois encore entrer dans le grand dortoir avec ma fille serrée sur mon cœur. J’ai promis à maman de ne plus pleurer et j’ai tenu parole. Je crois même que cette histoire m’a servi de leçon, car au fond de moi, je n'étais pas fière de ma victoire. Je n'ai plus jamais fait de chantage à la pitié.

Finalement, après bien des examens et des discussions, je n'ai pas subi d'opération (mais il a fallu faire une greffe trente ans plus tard, les techniques étant plus avancées).

Le bon vieux professeur Froelich m’aimait bien parce que j’étais pleine de bonne volonté. J’aurais fait n'importe quoi pour guérir. Un jour, j'ai passé un examen dans un amphithéâtre. J'étais entourée d'internes et le professeur leur expliquait sur mon dos la gravité de la scoliose en suivant la colonne vertébrale de son doigt. Moi, je cramponnais des deux mains ma petite culotte bateau et je serais les lèvres d'un air fâché. Alors, il s’est mis à rire, m'a pris le menton et m'a dit, en me regardant bien dans les yeux :

- Écoutes-moi bien, ma petite. On ne peut pas t'opérer, c'est trop risqué. Si tu ne fais pas ce que je te dis, tu seras bossue à vingt ans. Mais si tu as de la volonté, tu auras une chance d'éviter cela.

C'est alors qu'a commencé pour des années une école de discipline. Gymnastique sur barres, élongations, suspension par le cou pour tendre la colonne vertébrale. J'allais à la salle d'appareillage de l’hôpital tous les deux jours. Puis mes parents ont loué l'appareil pour que je fasse les exercices chaque jour à la maison. C'était un système de cordes et de poulies avec des poignées. Une mentonnière de cuir où je posais ma tête et en tirant sur les poignées, j'étais suspendue par le cou. Je serrais les dents et je tenais le plus longtemps possible jusqu'à devenir violette, parce que je ne voulais pas devenir bossue. Plus tard, ayant des ennuis avec mes gencives, j'ai appris que ces ennuis pouvaient provenir de cette compression des mâchoires. Et je le paie encore !

Un autre supplice fut celui du corset. Comme un moule, avec des baleines d'acier au dos et aux côtés, des béquillons sous les bras réglés par des lanières de cuir qui se croisaient au dos et se fixaient sur les côtés, plus ou moins loin en grandissant, car je l'ai porté quelques années. Il était recouvert de peau à l'intérieur. Quand on le posait sur une chaise, c’était comme un sarcophage.

Quand je me suis mariée, j'en avais encore la marque sous les bras. J'ai vraiment souffert avec cet engin. J'avais beau mettre du talc, j'étais souvent écorchée. Surtout, je ne voulais pas que cela se voit trop et je me comportais comme les autres autant que possible. Mais certains mouvements me causaient de la gêne et souvent des ecchymoses. Mais grâce à cela, je n'étais pas bossue à vingt ans. J'ai même pu faire de la gymnastique et de la danse sans trop de problèmes. L'échéance n'était que reportée, mais, à cette époque, je n'en savais rien. Je me croyais quitte pour toujours de toutes ces misères. J'aimais le sport, la marche, la danse rythmique.

Toutes ces digressions sont dues à la triste fin de ma pauvre Nicolas. Paix, non pas à ces cendres, mais à sa bouillie de carton.

Si la Saint-Nicolas était pour nous la fête des friandises et des jouets, même modestes, Noël n'était pas alors la débauche de lumière et de tapage que l'on connaît de nos jours. C'était seulement la crèche, faite d'une simple petite cabane bricolée par mon père, un petit Jésus, une vierge et Saint-Joseph, auxquels sont venus s'ajouter au fil des ans quelques bergers avec leurs moutons, puis un ange et les rois mages. Pas de sapin, nous n'avions pas assez de place.

Le soir de Noël, nous faisions la veillée tout en grillant des marrons. Grand-mère Byelle faisait des gaufres en chantant : "Minuit, chrétiens". Elle nous apprenait aussi : "Les anges dans nos campagnes", "Il est né le divin enfant". Maman faisait des gâteaux roulés en bûches, dont on se régalait au retour de la messe de minuit, avec un bon chocolat.

La joie de Noël ! Elle était simple, chaleureuse et fervente. Quand je vois maintenant notre crèche (ce sont toujours les mêmes personnages gardés précieusement) disposée au pied d’un grand sapin chargé de boules et de guirlandes, entourée de cadeaux joliment enrubannés, je ne retrouve plus autour d'elle cette ferveur un peu naïve que je regrette. Et je me dis que c'est peut-être un peu de notre faute, à nous les parents. Il y a eu quelque part un dérapage. Quand mes enfants étaient petits, je chantais avec eux des airs de Noël en préparant la crèche. On mettait aussi des disques d'ambiance, mais petit à petit, cette coutume a disparu, comme tant d'autres.

Chanter un cantique devant la crèche ! Ça ne se fait plus. Alors je rêve un peu, je sens l'odeur des gaufres et des marrons grillés, j'entends grand-mère chanter "Minuit chrétiens” et je chante dans ma tête.

Heureusement, il nous reste la réunion de famille, le bonheur d'être ensemble. Les cadeaux sont des gages d'affection et souvent des colis surprise qui donnent une ambiance bien agréable. Mais toujours, je pense aux Noëls passés, aux places restées vides de ceux qui nous ont quittés et dont on ressent plus douloureusement l'absence en ces jours de fête.

|

J’avais des parents formidables, d'une générosité sans limite. Dans les cités, chez la "Georgette", c’était la maison du bon Dieu. Nous vivions pratiquement porte ouverte, cette porte étant providentiellement face à l'arrêt d'autobus. Quand il faisait froid ou qu’il pleuvait, il n'était pas rare que plusieurs personnes viennent s'abriter. Les gens des pays voisins qui venaient en bicyclette pour prendre le bus de Nancy nous laissaient leur vélo à garder jusqu'à leur retour. Quand il neigeait, maman les rentrait dans la cuisine, promue garage à l'occasion.

|

- Qu'est-ce que tu veux, avec ces quatre gosses, elle a encore plus de mal que nous.

J'ai toujours regretté l’ambiance des cités. Il y régnait une entraide mutuelle, une convivialité fraternelle. Nos plus proches voisins étaient des personnes âgées. Souvent, les soirs d'hiver, mon père frappait au mur pour qu'ils nous rejoignent. Ils aimaient jouer aux petits chevaux. La pauvre vieille ne voyait plus bien clair, alors elle avait adopté les chevaux violets sur lesquels on avait collé une collerette blanche pour mieux les repérer. Elle les appelait ses "légionnaires".

Derrière chez nous, habitaient la Marie et le Polyte. Leur alcôve et celle de mes parents n’était séparée que d'un mur et plus tard quand maman a été malade et que mon père travaillait la nuit elle frappait au mur en cas de malaise. La Marie arrivait pour rester avec elle pendant que je courrais chercher le docteur. (Quand je relis ces lignes, en 1994, j’ai de la peine pour cette pauvre Marie qui végète à l’hôpital, les deux jambes coupées. Son Polyte est à la maison de retraite en face et pleure chaque fois qu'il me voit).

Les soirs d'été c'était le couarail. On se réunissait entre deux cités, chacun apportant sa chaise. Le grand Mimile racontait des histoires à se tordre de rire. C'est là que se commentaient les événements du jour. Je me souviens encore des remous soulevés par les premiers cheveux courts. Il fallait être courageuse pour être au goût du jour et ne pas craindre le qu'en dira-t-on ! Les plus coquettes bravaient crânement les coutumes, en l’occurrence les chignons bien plantés sur les têtes récalcitrantes.

Et les discussions politiques ! Dans les années 1930 au temps de Blum, député de gauche et La Roque de droite, président des "croix de feu", nous avions une vieille demoiselle, la Mélie, qui gérait une succursale de la "Ruche Ouvrière". Elle ne cachait pas son penchant pour la droite, et appelait son chien Blum. Pour la contrer, une voisine avait surnommé le sien La Roque. Le plus drôle, c’est que les deux roquets se détestaient, il fallait les empêcher de se battre, et c’était un concert d'aboiements, aussi virulents que ceux de la chambre des députés. |

|

Les marchands ambulants contribuaient beaucoup à mettre de l'ambiance ; tel ce jeune marchand de Frouard qui présentait ses fruits et légumes sur une charrette tirée par un petit âne. On l'appelait familièrement le petit "La Bourrique" et il ne s’en formalisait pas. Il était concurrencé par le père Moyau, un ancien du village, qui passait aussi avec une carriole bien achalandée en criant :

- Venez les ménagères, voyez mes pommes de terre, mes carottes et mes choux verts, ils sont beaux et sont pas chers.

Le vendredi, c'était la marchande de poisson, poussant sa charrette en criant :

- Harengs frais.

Quand le rémouleur faisait sa tournée, le bruit de sa crécelle le précédait et les gosses tiraient le tablier de leur mère pour qu'elles trouvent couteaux ou ciseaux à repasser.

Il y avait le Kaïffa, un épicier qui donnait des timbres-ristournes, avec lesquels on s'offrait ensuite de la vaisselle ou du linge. Nos succursales de la "Ruche" étaient dotées du même système, ce qui permettait aux Filles de se constituer un trousseau bien apprécié.

Le marchand de bière, limonade, soda, de Champigneulles passait chaque semaine nous livrer à domicile. Plusieurs bouchers passaient à tour de rôle et nous courrions derrière leur voiture pour avoir des rondelles de saucisson. Celui de la boucherie chevaline était surnommé le "Gros Bleu", sans doute à cause de son nez volumineux et de son teint violacé.

Sur la petite place, s'installaient chaque quinzaine des déballages qui étaient un peu le prémisse des "Tout à cent francs" actuels. Souvent aussi des marchands de tissus, car certaines mères de famille confectionnaient elles-mêmes leurs vêtements et ceux des enfants. L'école ménagère de l’usine leur avait appris à se débrouiller en ce domaine comme dans beaucoup d'autres pour faire quelques économies.

J'allais oublier quelques figures locales qui contribuaient largement à l’animation de la ville.

D’abord l'appariteur : après un roulement sonore de son tambour pour attirer du monde autour de lui, il criait :

- Avis à la population, le maire informe les habitants...

Suivaient plusieurs avis ponctués chacun d’un roulement. Après son passage, des groupes restaient souvent sur place pour discuter des dernières nouvelles.

L'autre personnage était une femme qu'on appelait la porteuse de mauvaises nouvelles. Jusque dans les années cinquante, à chaque décès, elle frappait à toutes les portes, en criant :

- Y a du monde ?

Puis elle enchaînait :

- On enterre monsieur ou madame Untel, tel jour à tel heure.

Il n'était pas rare qu'elle ajoute quelques commentaires sur les défunts. C'était une grande femme aux yeux noirs très enfoncés, un nez en bec d’aigle et une voix caverneuse. Elle me faisait peur déjà par son physique rébarbatif et plus encore par sa fonction. Elle fut remplacée plus tard par une de ses voisines qui ne détestait pas un petit verre pour se requinquer et les mauvaises langues prétendaient qu'elle avait peine à regagner son logis. J’ai gardé d’elle un souvenir particulier. En 1946, le jour même des obsèques de mon beau père, alors que toute la famille entourait ma belle-mère en larmes, elle ouvrit la porte en criant :

- Y a du monde ?

Et s'apercevant de sa bévue, elle recula en bégayant :

Au revoir messieurs dames, amusez-vous bien.

Consternation de la famille !

Après sa disparition, il n'y a pas eu de relève pour cet emploi et personne n'a regretté cette coutume.

La lecture nous était offerte à domicile par un couple bien sympathique, monsieur et madame Masson. Je n'oserai pas dire la culture ; c'était des romans populaires vendus par fascicules : "Les deux orphelines", "Le juif errant", "Les mystères de Paris".

Nous les gosses, on lisait les "Pieds Nickelés", "Bibi Fricotin”, "L’espiègle Lili", "Lisette" ou "Fillettes". Ils vendaient aussi des disques. Mon oncle célibataire, le "Petiot", avait un phonographe à pavillon. Nous allions parfois le soir chez la grand-mère pour l’écouter. On fredonnait "Ramona" avec Saint-Granier, "J'ai deux amours" avec Joséphine Baker, "J'ai ma combine" avec Georges Milton dit Bouboule, "Prosper" ou "Ma pomme", avec Maurice Chevalier. Les sketchs de Back et Laverne nous ont fait rire aux larmes.

Quelques années plus tard l'oncle acheta un poste de T.S.F., le premier dans les cités. Les soirées T.S.F. remplacèrent les soirées disques. Mon frère hérita du phonographe et commença une collection des premiers succès de Tino.

|

Souvent les dimanches, l'oncle et la tante de Frouard venaient à la maison. Les hommes allaient quelquefois au café voisin taper la belote, tandis que les femme bavardaient en brodant ou en tricotant. Mais elles aimaient aussi les cartes et préféraient que les hommes restent pour jouer avec elles. Même la grand-mère était une enragée de la belote et les parties se terminaient tard le soir. C’est peut-être ce qui m’a rendu allergique aux cartes. J'ai trop entendu : |

Mes parents allaient quelques fois au cinéma Casino, le plus proche de chez nous. Il existe encore, reconverti en dépôt du matériel communal, il y en avait deux à Frouard, l'Excelsior et le Ciné Mary, tous deux disparus. C'était encore le cinéma muet, souvent Charlie Chaplin, parfois des films à épisode, il fallait attendre une semaine pour avoir la suite.

Maman m'a raconté qu'un jour ils étaient allés voir "Michel Strogoff", avec mon frère âgé de quatre ans. Je n'avais qu'un an et ma grand-mère me gardait à la maison. Quand mes parents sont rentrés, je dormais dans mon berceau. Maman se mit à raconter le film à grand-mère, quand tout-à-coup, elle poussa un cri et s’élança vers Robert qui, un tisonnier rougi à la main, s'avançait vers moi dans l’intention évidente de le poser sur mes yeux comme il l’avait vu faire au cinéma. J’en ai des frissons en pensant à quel supplice j'ai échappé. Comme Michel Strogoff, j'ai eu droit à mon miracle !

Quelques années plus tard, j’ai pu accompagner mes parents. C’était les débuts du cinéma parlant. Je me rappelle très bien les "Laurel et Hardy" ; "Sous les toits de Paris", avec Albert Préjean et de sa chanson ; Henri Garat dans "Trois de la Cannebière" , (Avoir un bon copain). Plus tard encore, les premiers films de Tino Rossi : "Loin des guitares". Devenue assez grande pour aller au patronage, j’allais au ciné paroissial. C'était encore les films muets dont l'abbé Ragage lisait les commentaires à haute voix.

Dans cette salle, les scouts présentaient parfois des pièces de théâtre, dont je possède maintenant quelques photos, car dans ces spectacles figurait un garçon inconnu pour moi à cette époque et qui était mon futur mari.

Les jeunes filles du patronage montaient aussi sur les planches, mais pas le même jour. On ne mélangeait pas encore les torchons et les serviettes.

Je les enviais sans savoir qu’un jour je ferais partie de ces artistes improvisées, parfois maladroites et gauches, mais toujours enthousiastes. Plus tard, je fus l’orpheline de la "Chambre mauve", puis la "Marie des gosses", et très souvent, chanteuse d’intermède.

Le printemps était inauguré à Pâques par la fête foraine du faubourg qui se tenait sur un terrain vague devenu l'actuel parking du Casino. Tandis qu’à l’automne la fête de Sainte Epvre, patron de la paroisse, sonnait le glas des vacances sur la place de l'église. C’était vraiment la fête du village. À présent, manèges, jeux et loteries, se tiennent au centre.

Mais la fête que je préférais, c’était le lundi de la Pentecôte à la ferme du Haras. |

|

Là, sur un immense pré, et sous l’ombre accueillante à l’orée du bois, des tables et des bancs nous offraient un repos très apprécié : des balançoires, des roues tournantes pour les enfants, des jeux de quilles, même une piste de danse pour les grands, étaient pris d’assaut après le repas. On jouait aussi à la cachette dans les bois, avec les parents et les amis.

Le grand air, le soleil, le plaisir de déjeuner sous les arbres, de courir dans l'herbe, c’était un défoulement complet, la joie de vivre dans l'amitié et la liberté.

Nous y montions aussi quelquefois en famille les dimanches d’été ; ce n’était plus la grande fête, mais toujours le plaisir de se retrouver en pleine nature. On voyait les lapins courir partout en liberté, les poules, les canards. On allait voir la grosse truie et sa famille de petits gorets.

On rentrait le soir fourbus, mais heureux, une gerbe de marguerites et de coquelicots dans les bras. Cette coutume de la Pentecôte a disparu avec la guerre et c'est bien dommage.

Quand mon grand-père Antoine est mort en 1929, ma grand-mère Marie demanda et obtint la gérance d’une succursale de la ruche. Elle avait encore sa mère avec elle, mon arrière-grand-mère Pauline Baudran, et mon oncle Jean qui n’avait que 7 ans. Elle tenait à la fois l'épicerie et un café adjacent, à Malelloy. Quand la grand-mère Pauline mourut, en 1934, ne pouvant plus tenir seule les deux commerces, elle déménagea à Millery pour gérer une autre succursale.

Nous y allions quelquefois le dimanche en famille, en faisant 7 kilomètres à pied pour le départ et nous prenions le train pour le retour.

J'y passais aussi quelques jours de vacances avec ma cousine Jeannette. Quelquefois, nous partions dans la carriole de la mère Bodez, la laitière. D'autres fois, dans la camionnette de la ruche qui assurait le ravitaillement des succursales, et nous aidions avec plaisir pour la livraison des marchandises, à chaque arrêt. Dans l'épicerie, nous étions heureuses d'aider la grand-mère en pesant la marchandise livrée en vrac. On préparait des cornets de sucre en poudre, de sel, de lentilles, de pois cassés, en faisant très attention de peser juste. On remplissait les litres de vin à la cave. Bref, on ménageait les jambes de grand-mère tout en jouant à la marchande. Quelques années plus tard, elle changea de nouveau de succursale et partit à Faulx.

Cette nouvelle gérance était toute proche de la maison du député Louis Marin. Au premier étage de cette maison, la porte-fenêtre était souvent ouverte sur un grand balcon et l'on pouvait admirer une très grande cage pleine d'oiseaux. J'aurais bien aimé les voir de plus près, mais je n'ai jamais osé sonner à cette porte.

Mon jeune oncle, en grandissant, donnait bien du mal à grand-mère Marie. Il aurait eu besoin de la poigne paternelle.

Elle fut obligée de le mettre en pension chez les religieuses de Pont-à-Mousson. Je lui ai rendu visite une fois avec ma grand-mère et j’avais le cœur serré de le laisser dans cette grande maison austère. Ma grand-mère pleurait en m'expliquant qu'elle devait le faire, parce qu’en travaillant, elle ne pouvait pas le surveiller et empêcher ses mauvaises fréquentations.

Après sa scolarité, il entra aux bureaux de l'usine et apprit la comptabilité.

La grand-mère resta à Faulx jusqu'en 1942, puis revint définitivement à Pompey. Elle loua un logement au quartier Jeuyeté, près du lavoir, dans une maison aujourd'hui disparue. Quelques années plus tard, ma tante Marguerite, sœur aînée de papa, vint demeurer avec elle.

Ma scolarité avait très mal débuté. Quand j'eus mes quatre ans, maman me présenta à la garderie de l'usine, située contre l'ancienne salle des fêtes, aujourd'hui centre socioculturel. |

|

Un jour elle se fâcha parce que je me trompais en apprenant à écrire. Je faisait mes A la queue en l'air et mes O la queue en bas. Quand elle a levé la main sur moi, je me suis dressée et j'ai crié :

- Vasse de con !

Je ne sais pas où j'avais pu entendre cette injure, car mes parents n'étaient pas grossiers, mais c'était à la mesure de ma colère. Je ne pouvais pas trouver plus percutant. Elle m'empoigna et me fit sortir, traverser la cour et descendre quelques marches d'un réduit qui était la cave à charbon. Puis, me laissant là en larmes, elle partit en fermant la porte. Imaginez ma terreur, dans le noir, je voyais un rai de lumière sous la porte et des souris qui passaient devant. Je hurlais mais personne ne m'entendait.

A onze heures, quand maman vint me chercher, la directrice l'attendait de pied ferme.

- Madame, votre Fille est à la houillère, c'est une effrontée, elle m'a appelé V de C.

La houillère ? V de C ? Maman ne comprenait pas. Alors, elles sont venues me chercher; un petit tas tout sale, noyé de larmes, noir de charbon, hoquetant :

- Vasse de con, vasse de con.

Des mots que j'ai répété pendant 9 jours de délire. J'avais une broncho-pneumonie dont j'ai failli mourir. La bonne sœur Henriette venait me soigner tous les jours et récoltait les mêmes insultes. Elle me l'a raconté bien souvent plus tard en riant à ce souvenir qui me faisait rougir de confusion.

A la suite de ce mini drame, le bon docteur Zivré se fâcha tout rouge et fit déplacer la directrice au grand plaisir des enfants et au soulagement des parents.

Mais je n'ai pas pu retourner à la garderie. La vue de l'école me terrifiait. J'ai appris mes lettres à la maison et je suis entrée à l'école communale pour mes 6 ans.

J'avais gardé la peur au ventre, refermée comme une huître, j'osais à peine lever les yeux vers la maîtresse, madame Bourdon, qui était très exigeante.

L'année suivante, ce fut tout le contraire. Madame Liégeois était une mère poule, qui nous lisait beaucoup d'histoires, et ne faisait pas beaucoup travailler.

Ce n'est qu'à 9 ans, avec madame Picot, que j'ai enfin commencé à travailler sérieusement. Elle aussi était très sévère. Elle tapait sur le bout des doigts avec une règle. Mais elle a perdu cette habitude le jour où la petite Madeleine s'est évanouie. Quelle angoisse ! La maîtresse ne savait plus que faire pour la ranimer. Je l'entends encore :

- Madeleine, ma petite Madeleine, réponds-moi.

Ce jour-là c’est elle qui a pris une leçon de prudence.

Quant à moi j’avais vaincu ma peur et je voulais être première de la classe. Je l'ai gagnée cette place et ce fut le démarrage de meilleures années scolaires ; avec des institutrices comme mademoiselle Taris, sévère mais juste, puis mademoiselle Lalevée qui avait aussi la main leste.

Cette vielle demoiselle devait avoir un foie fragile. Elle arrivait parfois, le teint jaune, les yeux cernés et surtout, indice de mauvaise humeur, son chignon était mal fait ; un bout de sa tresse en sortait et pendait sur son cou comme une ficelle. Ces jours-là, on évitait de la contrarier, sinon elle nous coinçait le bout de l'oreille entre deux doigts et nous tirait ainsi jusqu'au tableau pour nous harceler de questions.

|

Elle était directrice de l'école de filles. Son beau-frère, Jules Lotte, directeur de l'école de garçons, avec sa femme comme adjointe. Ils étaient de cette race d'enseignants laïcs d'entre les deux guerres, très compétents, très sévères, exigeant et obtenant une stricte discipline aussi bien des instituteurs que des élèves. |

Tous les lundis, la maîtresse passait dans nos rangs et inspectait les chaussettes, chemises et culottes pour s'assurer de leur propreté. Les cheveux surtout, étaient surveillés et si quelques poux ou lentes étaient décelés, toute la classe écrivait un billet pour les parents qui étaient sommés de nous laver la tête avec la fameuse lotion Marie-Rose. Souvenir piquant et nauséabond !

La journée commençait par une leçon de morale ou d'instruction civique. L'écriture, l'orthographe et le soin étaient très importants.

Le plus pénible de mes premiers souvenirs d'école, c'est celui de mes avatars avec la plume et l'encre. Les écoliers actuels ne connaissent pas cette hantise du porte-plume qui marque un cal douloureux au doigt ; de la difficulté de bien marquer les pleins et tes déliés ; de la plume qui, sournoisement, pêche au fond de l'encrier une poussière tombée là par hasard et qui va s’étaler en vilaine tache ronde sur le devoir si laborieusement calligraphié, et enfin de la gomme qui, supposée enlever cette tâche, va creuser délicatement un trou, symbolisant le beau zéro en soin qui sanctionnera votre maladresse. Béni soit l'inventeur du stylo à bille qui a délivré de cette angoisse des générations d'écoliers.

Mes cours préférés étaient les cours de chant, bien sûr. On y apprenait le solfège, et en fin d'année scolaire, on répétait des chœurs pour la remise des prix qui avait lieu à la salle des fêtes.

C'était souvent des chants patriotiques, tel "L'hymne aux morts de la guerre", de Victor Hugo, qui fut chanté à quatre voix filles et garçons réunis pour la circonstance. Et l'on chantait à pleins poumons :

Gloire, gloire, gloire à notre France éternelle

Gloire, gloire, gloire à ceux qui sont morts pour elle

Aux martyrs, aux vaillants, aux forts.À ceux qu 'enflamma leur exemple

Qui veulent place clans le temple

Et qui mourront comme ils sont morts.

On ne savait pas alors que ces dernières phrases ne tarderaient pas à se réaliser, quelques années plus tard.

Je crois que c'est là que débuta mon amour pour le chant choral. J’avais une amie, Jeanne, que j'aimais beaucoup. Elle chantait en alto, moi en soprano, et sur le chemin de l'école nous chantions à deux voix. Elle venait du pensionnat d'Oriocourt, où elle avait appris beaucoup de chants mixtes et elle me les apprenait. La Saint-Hubert, le Cor, le Chant du forgeron et bien d'autres, consignés dans un carnet orné de dessins que je garde précieusement.

Mais n'anticipons pas. J'aurai tout loisir de parler du chant choral plus tard, pendant mon adolescence.

Je replonge dans mes souvenirs d'enfance, pour en ressortir aux environs de dix ans avec un épisode qui a beaucoup marqué cette période.

Je rêvais de voyages, de pays inconnus, mais surtout je désirais voir la mer. Les seuls voyages que j'avais fait, c'était à Montblainville. le pays natal de maman.

Aujourd'hui, on en est à deux heures de voiture. Mais dans les années 30, on prenait le train à sept heures du matin, un omnibus dont il fallait changer à Conflant-Jamy. Le second nous déposait à Verdun vers 10 heures, et nous avions un car pour Varennes-en Argonne, à 14 heures seulement. Là, il nous restait quatre kilomètres à faire à pied, sur une petite route en lacets qui ne compte pas moins de 18 tournants. Au dernier, on apercevait tout-à-coup la pointe du clocher émergeant des arbres et cela nous donnait du courage pour entamer la dernière côte.

La première fois, ça me semblait être le bout du monde. Dans le train, j'inscrivais le nom de toutes les gares pour raconter le voyage à mon retour.

Je fais une parenthèse pour parler un peu de Montblainville, le Blainville de la mémère, pour moi c'était son Blainville à elle ; un petit village d'une centaine d'habitants reconstruit après la guerre de 1914.

Quelques grosses fermes, encore rentables à cette époque (il n'y en a plus qu’une aujourd'hui) et des petits cultivateurs, vivant de leurs élevages et de leurs produits. Les hommes trouvaient encore à s'employer aux environs soit bûcherons, cheminots, gardiens de cimetière militaire (nombreux aux environs de Verdun et de Varennes). Maintenant, c'est un pays qui se meurt, les jeunes sont partis chercher du travail ailleurs. Tous les alentours sont des lieux de pèlerinage pour les anciens combattants. Douaumont, Verdun, La Voie Sacrée, La Tranchée des Baïonnettes, La Tranchée de la Soif, la Butte de Vauquoix et tant d'autres lieux sinistres.

Dans la forêt tout près de Montblainville, j'ai vu l'abri du Kronprinz. À Varennes-en- Argonne, à côté du musée de la guerre, des souvenirs plus anciens font rêver. A l'emplacement de l'auberge où fut arrêté Louis XVI et sa famille se dresse un monument commémoratif.

La sœur de ma grand-mère tenait un café au centre de Montblainville. Quelques-uns des neveux étaient revenus au pays après la guerre. L'un d'eux, le Nénesse, habitait une grande maison qu'on appelait encore le château, parce que Charlemagne y aurait séjourné en 771. C’est ce qui est indiqué sur une vieille carte postale représentant le château avant 1914. Mais on n'en a reconstruit qu'une aile tout-à-fait banale qu'on ne peut plus qualifier de château. C'était notre lieu de séjour à chacune de nos visites, environ une fois l’an. |

|

Je ne peux résister au plaisir de vous en compter une dans toute sa verdeur. Une histoire vraie, disait-elle.

Donc, un certain 11 novembre, c’était la Saint-Martin, patron du village. Voilà que le sacristain, voulant nettoyer la statue du saint et la mettre au milieu du chœur, la fit basculer malencontreusement. Catastrophe ! voilà Saint-Martin en morceaux. Que faire ? Arrive le vieux curé qui lui dit sévèrement :

- Tu as cassé Saint-Martin, tu vas le remplacer. Mets ma cape et mon chapeau, monte sur le socle et ne bouge plus.

Sitôt dit, sitôt fait. La messe commence. Le pauvre homme trouvait le temps bien long, d'autant plus long, qu'une irrésistible envie le prit soudain et il ne put se retenir bien longtemps. Et les fidèle ébahis, virent un ruisseau descendre et s'écouler sous ses pieds. Ils se mirent à crier :

- Miracle, miracle, not'saint qui pisse.

Et lui de répondre piteusement, dans son patois :

- Y a ni miroqui, ni miroquâ, si vous n'me descendîmes, j'y chirâs.

Excusez le naturel du langage tel que Zénomie le racontait.

Il y avait encore bien d'autres histoires, mais sitôt la crème dégustée, je courais jouer dehors avec les petits cousins.

La cousine Zénomie hébergeait sa sœur Alice, une pauvre vieille fille demeurée, qui me faisait très peur. Des petits yeux chassieux et enfoncés, un nez en bec d'aigle, une bouche presque sans lèvres, étroite et serrée, qui grommelait toujours à l'approche des gens. Elle s'occupait des bêtes et avait toujours un bâton à la main, qu'elle levait parfois sur nous. Quand le boucher venait chercher un veau pour l'abattoir, elle courait derrière lui avec son bâton. Il fallait la retenir et même l’enfermer. La pauvre vieille a d'ailleurs fini ses jours dans un asile.

Chez Aline et Aimé Gérodel, on nous préparait chaque fois des girolles, dont je raffolais, et qui foisonnent dans les forêts d’Argonne.

Il y avait aussi la grosse tante Génie qui me disait en patois :

- Veûte de la pôye ?

Ce qui signifiait : veux-tu de la poule ?

Sa fille Cécile et son gendre Alexandre habitaient dans ce temps-là une maison voisine. C’était Cécile qui tuait les lapins et Alexandre bougonnait :

- Elle tuerait un homme comme elle tue les bêtes.

Car lui ne s'occupait que de sa truie (elle s'appelait Jacqueline), pas du petit élevage, et surtout il ne tuait jamais. J’ai connu chez eux plus tard une oie énorme qui est morte de vieillesse. Il l'aimait et lui parlait comme à un enfant. J'ai eu bien plus tard des aventures chez eux avec mon fils Michel et un certain petit canard.

Il reste Emile et Denise Didelon. d’autres neveux de grand-mère. Bref, tous voulaient nous recevoir et rivalisaient pour nous offrir le meilleur repas. Ah ! Les bons civets de lapin d'Aline, les bonnes poules au riz de tante Génie, les galettes et les pâtés de Cécile, et les liqueurs patiemment concoctées chez tous.

Heureusement, on ne restait que quelques jours, le temps de les voir tous. Grand-mère Byelle les aimait bien et ils lui rendaient cette affection, peut-être en souvenir de leur enfance avant 1914.

Donc, ces petites incursions dans la Meuse m’avaient satisfaite au début, mais en grandissant, je rêvais d’autre chose.

Un jour, rentrant de l'école avec mon amie Lulu, celle-ci me raconta ses dernières vacances en Normandie. Elle avait vu la mer ! Des bateaux ! Elle s'était baignée !! La veinarde ! Je n'en crus pas mes oreilles quand elle m'apprit que ce séjour ne coûtait pas cher. II fallait s'inscrire à l’usine.

Toute excitée, je suis rentrée à la maison pour raconter tout à mes parents et les prier de me faire inscrire. Maman qui était une vraie mère poule leva les bras au ciel :

- Mais tu n'y penses pas, partir si loin et avec qui ? Jamais de la vie !

Et comme j'insistais en pleurant, pour clore la discussion, elle ajouta :

- Si tu y tiens tellement débrouille toi donc toute seule pour te faire inscrire.

Elle ne pensait pas, la pauvre, que j'allais la prendre au mot.

Le jeudi suivant, ayant demandé des renseignements à Lulu, je suis partie à l'usine en prenant la passerelle des ouvriers (aujourd'hui disparue) qui enjambait la ligne de chemin de fer à la sortie nord.

Pourtant l'usine me faisait peur. Je n'étais allée qu'une fois avec maman porter un repas à papa, et j'avais été épouvantée par ce grand four où mon père, qui était fondeur au laminoir à cette époque, des grosses lunettes bleues sur les yeux, enfilait un long ringard dans le four incandescent. Le feu et la chaleur m’avaient effrayé et je m'étais jurée de ne plus y retourner. Pourtant, ce jeudi, j'étais devant l'infirmerie et j’y entrais pour parler au docteur Zivré. J'avais une frousse bleue et mon cœur cognait bien fort.

|

Le docteur, qui me connaissait bien, fut tout étonné de me voir et me dit : |

Il m'a prise par la main en me disant :

- Tu sais, j’aime bien les gens courageux. Je vais t'aider pour les papiers, et tu reviendras me voir pour les vaccins avant ton départ.

Et sans plus de façon, il me conduisit au bureau où il fit remplir ma demande.

Quelle fut la stupéfaction de maman, quand j'exhibai ce papier ! Elle n'arrivait pas à y croire :

- Tu es allée toute seule à l'usine, alors que tu en avais si peur ?

- Oui, parce que je veux voir la mer.

- Mais tu aurais pu te faire écraser ! Mais qu'est-ce que j'ai fait au Bon Dieu pour avoir un numéro pareil ? (Ça, c’était le cri du cœur de maman à chacune de mes incartades). Je suis sûre que pas un gosse des cités n'aurait osé le faire. Qu'est-ce que le docteur a dû penser !

- Il était content, il a ri très fort et il m'a embrassé, même que sa barbe piquait.

Alors là, les bras lui tombaient. J’étais fière de mon exploit. J’ai compris ce jour-là que si j'avais des problèmes dans la vie. il faudrait toujours essayer de m'en sortir seule, quoiqu'il en coûte. Mais dans ce cas précis, c'était peut-être un peu prématuré et ma pauvre mère en a pleuré, moi aussi d’ailleurs, car je ne voulais pas lui faire de la peine. Enfin, mon rêve devenait réalité. On m'achetait mon premier maillot de bain, on marquait mon linge. Maman m'a fait une petite robe dans un coupon à bon marché. Le trousseau n'était pas abondant, mais c’était bien le moindre de mes soucis. J’essayais de faire des économies pour avoir un peu d'argent de poche au départ. Je glanais les piécettes de un sou (cinq centimes), et deux sous, pour les changer en pièces de un franc en bronze. La pièce de cinq franc en argent était un rêve et celle de vingt francs (la tune), un mirage. Ces pièces ont disparu pendant la guerre pour fabriquer des obus et furent remplacées par des billets.

Le jour du départ, une voiture de l'usine s’arrêta devant la cité. J'y retrouvais Lulu et deux filles de Frouard Renée et Jeanine. Maman et grand-mère Byelle pleuraient. Je faisais la brave, mais j'avais le cœur serré. C’était la première fois que je quittais la famille.

Le chauffeur nous conduisit jusqu'à Metz d'où partait notre train. Nous étions bien une cinquantaine venues de diverses usines lorraines. Je ne me souviens plus très bien du voyage mais de l'arrivée, oui !

Je croyais voir la mer aussitôt, mais de la petite gare, on nous mena à la pension, une grande maison de brique rose située sur le vieux port, un bras de mer où étaient amarrés quelques bateaux de pêche. |

|

Il pleuvait ! Le ciel était bas, traversé de gros nuages noirs poussés par le vent. Nous marchions en troupeau serré, la tête dans les épaules, les yeux au sol pour éviter les flaques d'eau.

J'étais déçue : j’attendais une mer bleue comme sur les cartes postales et un beau soleil qui m'aurait permis d'étrenner le maillot neuf.

Mais je ressens encore l'émotion qui m'a saisie en arrivant au bout du quai. D'abord cette senteur inconnue, de marée et d'iode qui emplissait nos poumons peu habitués à cette prodigalité d'air frais. Et ces vagues immenses qui arrivaient en rouleaux, dans un bruit étourdissant et retombaient en millions de gouttelettes jusque sur la digue. C'était fantastique, grandiose. Je ne ronchonnais plus, j'étais fascinée et déjà j’aimais la mer. Nous étions accueillies par une vraie tempête et nous avons dû rentrer bien vite après ce premier contact.

D'ailleurs, pendant tout ce mois de juin, nous avons eu hélas plus de pluie que de soleil et je ne risquais pas de rentrer bronzée. Mais j'ai pu quand même prendre mes premiers bains de mer, faire de belles promenades sur les falaises environnantes, admirer le Casino et la plage vus d'en haut.

Et puis nous avons fait des sorties extraordinaires. Dieppe et son vieux château que nous avons visité, ainsi que le fameux paquebot "Normandie", le ruban bleu vedette de l’année. Quelle merveille pour une gamine qui n’avait jamais mis le pied même dans une barque. Dire que des heureux pouvaient faire de longs voyages dans ce luxueux décor ! J’imaginais un monde de riches oisifs, dansant dans le grand salon, nageant dans la piscine bleue, paressant dans les chaises longues disposées sur le pont et je rêvais.

Une autre découverte, bien différente, mais qui m’a aussi profondément marquée, ce fut Lisieux, la maison de Thérèse Martin où l’on nous a raconté sa vie en projetant des images, le carmel, son corps embaumé. J’ai gardé à la petit Sainte Thérèse une sorte d’affection comme à quelqu'un que j’aurais bien connu.

On construisait à ce moment la basilique, car il y avait peu de temps que Sainte-Thérèse avait été canonisée. Cette basilique je ne l’ai jamais vue terminée. Peut-être qu'un jour...

Parallèlement à ma vie scolaire, s'était poursuivie mon éducation religieuse. Je dis bien poursuivie, car ma mère et ma grand-mère qui étaient très croyantes m'avaient inculqué l'essentiel de la religion catholique. Nous allions à la messe tous les dimanches. Je crois bien que nous étions les seuls pratiquants dans les cités, mais presque tous les enfants allaient au catéchisme et faisaient leur première communion.

L'année précédant cette cérémonie était assez pénible car il fallait assister trois fois par semaine à la messe de six heures et demie suivie du catéchisme jusqu'à l'heure de l'école. L’église était à plus de deux kilomètres et l'hiver 1937 fut rigoureux.

Nous avions encore le bon vieux curé Pérignon. qui a laissé son nom à une rue du village. Tous les gens de ma génération se souviennent sans doute de son éternel sermon sur la justice de Dieu. Il nous représentait le Seigneur se servant d'une balance ; d'un côté nos bonnes actions, de l'autre nos fautes. A nous de faire pencher la balance du bon côté. C'était une vue assez simpliste mais à ce moment, nous nous en satisfaisions.

Nous étions bien encadrées surtout par les religieuses. Dès l'âge de 7 ans j'allais au patronage, les jeudis pour apprendre à coudre, les dimanches étaient réservés aux jeux ou aux promenades selon le temps. Nous pratiquions aussi la gymnastique, les danses rythmiques et folkloriques, les mouvements d'ensemble. Notre phalange comportait plus d'une centaine de membres, des poussins jusqu'aux plus grandes et nous faisions parties du rayon sportif féminin. |

|

Petite sœur il faut sourire

Partout, toujours et sans répit

Sur notre visage on doit lire

Notre joie d'être à Jésus ChristRefrain :

Pour l'âme vaillante pure et conquérante

Le cri de victoire et le chant de le gloire

Bravant la tristesse comme la mollesse

C'est net et c'est court, le sourire toujours

Les plus pieuses se réunissaient le dimanche matin avant la grand-messe, pour la croisade eucharistique. Là, on approfondissait sa foi, on apprenait à faire des sacrifices, à mieux prier. Notre devise était : prie, communie, sacrifie-toi, sois apôtre. Honnêtement, je dois dire que parfois, je m'y suis ennuyée et je me suis même retrouvée dehors pour fou-rire injustifié. Mais plus honnêtement encore, quoique je n'aime pas parler de ces choses, je suis sûre que cette discipline m’a appris très tôt à penser aux autres, à les aider, à garder le sourire quand tout va mal. C'est devenu gênant, presque tabou de parler foi et religion, mais si j'ai décidé de tout dire dans ce témoignage, je ne dois rien laisser dans l’ombre, quoiqu’il en coûte, même si quelques grands esprits se moquent de ma sincérité. C'est l'égoïsme et le manque d’amour qui tuent la société actuelle. On n’apprend plus assez aux enfants à s'oublier pour les autres, on n'ose pas. Ça fait trop sermon et c'est ce que je suis en train de faire, alors je m'arrête là.

|

Ma première communion fut fervente, mais triste. D’abord, nous devions étrenner une église remise à neuf. Hélas les travaux n’étant pas terminés, elle eut lieu à la chapelle du faubourg, trop petite pour faire une procession. Il pleuvait et nos robes blanches étaient souillées de boue. Mon frère étant malade nous n’avions pas fait d'invitations ; d'ailleurs, pécuniairement, c'était impossible. On se remettait péniblement des grèves de 1936. Robe et voile m’avaient été prêtés par une cousine, le missel et le chapelet blanc étaient de mon frère, rien de personnel. |

|

Je renonce à Satan, le pervers et l'immonde

Au péché qui meurtrit en flattant

Aux maximes du monde.

Je m'attache, par choix de raison et de cœur

A Jésus mon sauveurrefrain

Haine à Satan, haine à ses pompes vaines

Haine au péché, œuvre d'iniquité.

Jésus nous tient dans ses aimables chaînes

Il a nos cœurs, c'est pour l'éternité.

Une bonne partie d'entre nous a tenu ses promesses, surtout chez les filles très suivies par les religieuses.

Que de souvenirs amassés pendant toutes ces années. J'aimais bien les bonnes sœurs, les chères sœurs comme on les appelait couramment.

Sœur Henriette et sœur Louis, dont tous les anciens se souviennent encore avec un petit pincement de cœur. C'était elles qui avaient la charge des plus jeunes au patronage. Je leur dois mes premiers points, mes premières piqûres aux doigts, et mes premiers mouchoirs "faits main", en attendant un peu plus tard le trousseau complet. Tout en cousant, elles nous apprenaient des chansons que je sais encore et que je chantais à mes enfants et à mes petits enfants pour les endormir : "Quand j'étais toute petite", "La légende de Saint-Nicolas", "Trois anges sont venus ce soir" et bien d'autres. Je les ai encore chantées avec sœur Henriette pendant ses derniers jours, elle était heureuse que je m'en souvienne. Nous en avons égrené des souvenirs de toutes ses années où jour après jour, elle avait parcouru les rues de la ville pour faire des piqûres et soigner les malades. Elle connaissait presque toutes les familles. Les enfant couraient vers elle pour embrasser la croix de son grand chapelet. Elle était venue très souvent chez nous pour mon frère et elle m’en parlait toujours. Là, je ne peux plus reculer. Il me faut aborder une peine bien enracinée au fond de moi.

Je crains de l'aborder, car plus j'écris, plus les souvenirs affluent, certains très précis et ils me font mal à pleurer. C'est pour cela qu'inconsciemment j'ai très peu parlé de mon frère. Et pourtant, il est toujours là, bien présent, en filigrane dans toutes les scènes de mon enfance. Je le vois comme s'il était là.

Il était tout l'opposé de moi. Mes parents disaient qu'il était la fille et moi le garçon. Calme, trop calme, dans la cour de l'école, il restait souvent seul, il fuyait les courses et les bousculades, se sentant sans doute moins fort que les autres.

|

Très intelligent, il aimait l'étude. Je lui enviais ses cahiers impeccables, toujours pleins de bonnes notes et d'appréciations flatteuses. |

Ses premières économies avaient permis l'achat d'une bicyclette. Il aimait faire des promenades à la campagne avec quelques copains. Mais un soir, il est rentré trempé de sueur. Le lendemain il était de nouveau malade. Pendant huit mois ce fut une lutte contre le mal. On le voyait dépérir de jour en jour. Tant qu'il a pu sortir, il allait dans la forêt avec maman. Il était toujours triste. Son seul plaisir c'était le phonographe. La sœur Henriette qui venait lui faire des piqûres quotidiennement lui demandait souvent de lui passer "Noël du pays" de Tino Rossi. Et elle chantait en même temps pour essayer de le faire sourire.

Ses derniers mois furent atroces. Il n'avait plus que la peau et les os. Un jour, il demanda à maman de lui donner sa montre bracelet. Quand il l'eût en main, il la passa à son poignet et la fit glisser jusqu'en haut de son bras.

Puis sans commentaires, il l'a remise à maman pour qu'elle la range. Quand sa fin approcha, le docteur prévint papa et lui recommanda de m'éloigner. Je dus partir chez ma tante à Frouard.

C'était début juillet. Les vacances étaient un bon prétexte. Mais je n'oublierai jamais ce départ. Son dernier regard ! Ses grands yeux tristes qui m'ont suivie jusqu'à la porte. Je me suis retournée une dernière fois pour lui sourire. Oh ! ce regard poignant ! Il me poursuit toujours, c'était vraiment un adieu. Il savait qu'il ne me reverrait pas.

Maman m'a raconté qu'après mon départ, il s'était mis à prier en disant :

- Sainte vierge Marie, guérissez-moi. Ce n'est pas pour moi, c'est pour maman.

Hélas, il n'y eut pas de miracle et il s'éteignit le 5 juillet 1938. Il avait 16 ans.

Maman ne s'en est jamais vraiment remise. Depuis ce jour, elle a eu souvent des malaises cardiaques. Plus d'une fois, nous avons craint le pire.

Elle avait tenu bon trop longtemps, s'efforçant de paraître gaie pour remonter le moral à mon frère. Elle qui était autrefois si souriante et courageuse, était devenue dépressive. Il a fallu des années et la naissance de mes enfants pour qu'elle reprenne goût à la vie.

De plus, nous avions traversé la période tristement mémorable de 1936. Les grèves avaient lourdement pesé, tant sur le budget que sur le moral.

Mes parents avaient reculé le plus longtemps possible devant la nécessité d'aller à la soupe populaire. Quand il fallut s'y résigner c'est mon père qui fit la corvée de gamelle. Maman pleurait en disant que ça lui rappelait la guerre et la cantine de la croix rouge. Ces années de 1934 à 1938 ne m’ont laissé que des souvenirs amers. |

|

A cette époque, on était encore contremaître de père en fils, sans qu'il soit besoin de diplôme, et à mesure que les échelons se gravissaient, les avantages se multipliaient. N'était-ce pas injuste que des ouvriers qui gagnaient tout juste de quoi vivre devaient payer leur chauffage, alors que d'autres qui gagnaient largement leur vie n'avaient rien à débourser. Que les salaires soient différents, c'était normal, mais qu'en outre les ingénieurs aient un jardinier, un chauffeur à leur disposition et même à la disposition de leurs épouses pour leurs déplacements, c'était un peu trop.

Certaines de ces dames étaient gentilles et compréhensives, en particulier la femme du directeur, réputée pour sa bonté. J'en ai même connu une qui portait à la nuit tombée des sacs de chauffage devant la porte d'un ouvrier malade. Mais d'autres étaient fières et hautaines et considéraient les gens des cités comme des minables.

Je me souviens qu'un chef de service, habitant juste en face de notre cité, veuf et père d'un petit garçon, s'était remarié à une dame qui venait de la campagne. Elle nous voyait vivre depuis sa fenêtre. Quelques années plus tard, la situation ayant évolué et quelques barrières sociales s'étant effondrées, elle m'a avoué la panique qui l'avait prise au moment de s'installer dans ce quartier. Elle s'attendait à voir des bagarres, des gens sales, des gosses effrontés ; mais de sa fenêtre, elle avait vu des gens qui travaillaient, qui s'entraidaient, des enfants propres et polis, à part quelques exceptions comme partout ailleurs. Ce qui l'avait surtout étonnée, c'était la bonne entente qui régnait entre voisins. Même pendant les grèves, malgré quelques rares bagarres dans les rassemblements qui suscitent souvent des émeutes (encore de nos jours).

Quand passait un défilé, on entendait crier :

- A bas les calotins.

ou,

- Têtes de rivet au poteau.

Le premier cri ne nous empêchait pas d'aller à la messe, le second ne nous concernait pas. Il y avait des communistes autour de nous. Leur idéologie n'était pas la nôtre. Mais on se connaissait bien, on se respectait. Nous étions tous des ouvriers, et le combat était le même pour tous.

Les premiers congés payés ont été accueillis dans l'enthousiasme. La majorité des ouvriers n'avait pas les moyens de partir en vacances, mais quinze jours de liberté, sans horaires de travail, c'était déjà une grande victoire. On pouvait faire quelques pique- niques en semaine à la ferme du Haras, notre lieu de prédilection. Bref, la vie serait devenue un peu plus agréable sans notre angoisse devant la maladie de Robert et notre détresse après sa mort. Maman pleurait toujours, papa ne parlait plus. Un jour, je me suis mise à fredonner un chant de l'école, ma grand-mère m'a dit brutalement :

- Tu n'as pas de cœur, tu chantes alors que ton frère est mort.

J'en fus si saisie que pendant longtemps et encore à présent, j'ai perdu l'habitude de chanter à la maison. Et pourtant j'ai toujours aimé chanter. Mais je me défoulais à l'occasion de sorties avec mes amis.

A ce moment, je chantais déjà en chorale avec la sœur Adélaïde, très bonne musicienne, des cantiques pleins de ferveur qui feraient crouler de rire nos jeunes générations.

J'ai senti sur ma lèvre une douce rosée

Du ciboire entrouvert tombant jusqu'à mon cœur

Ô manne véritable, en l'arche déposée

Mon Jésus vit en moi,

Ma faim est apaisée

Et ma lèvre s'empourpre au sang du rédempteur.

0 jour d'incomparable ivresse

Extase, ineffable bonheur

Jésus cédant à sa tendresse

A daigné visiter mon cœur

J'allais à la messe à 7 heures 15 tous les dimanches, à la chapelle de l'hospice (ces notes étaient écrites en 1989, l'hôpital fut transformé entièrement en 1991. L'ancienne chapelle est remplacée par l'infirmerie).

***************

Reprise de l'écriture de ce récit en 1992, après un blocage de 3 ans dû en partie à la difficulté de raconter mes souvenirs de la guerre, mais aussi à une période difficile que je viens de traverser.

***************

En cette année 1938, j'avais passé mon certificat d'études avec succès. Les vacances furent un peu perturbées par de vagues bruits de guerre, vite oubliés après les accords de Munich. Pendant ces vacances, les sœurs nous accueillaient à l'ouvroir Saint-Louis. Elles nous apprenaient à coudre et nous préparions une grande kermesse pour la fin de l'été.

Mais les vacances de 1938 n'avaient été qu'un répit. Dès mars 1939, Hitler mettait la main sur la totalité de la Tchécoslovaquie, consommant ainsi la rupture des accords.

Le 1er septembre 1939, j'étais chez la coiffeuse pour ma première permanente. J'allais partir à Saint-Avold avec ma cousine Hélène, de six mois ma cadette, dont le père était adjudant. Ils étaient chez nous pour quelques jours, mais mon cousin fut rappelé d'urgence.

Le 3 septembre, la guerre fut déclarée. L'Allemagne avait envahi la Pologne. C'était la mobilisation générale.

Oh ! Ce hurlement lugubre du gueulard qui n'en finissait plus ! Les sirènes de Pompey et Frouard accompagnées du tintement des cloches, quelle tristesse. Toutes les femmes pleuraient.

|

1939 avait été ma dernière année d'école primaire. J'avais passé et réussi le dernier examen de fin d'études. Comme j'aimais beaucoup la couture, j'entrais au mois d'octobre à l'ouvroir Saint-Louis. |